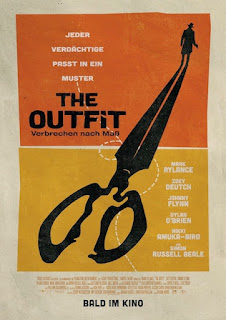

USA 2022, Regie: Graham Moore, mit Mark Rylance, Zoey Deutch, Johnny Flynn, 106 Min., FSK: ab 16

Kleider machen Leute - eine weit verbreitete Erkenntnis seit der Novelle des Schweizer Dichters Gottfried Keller und ihrer vielen Verfilmungen. Aber was machen Kleider aus Gangstern? Sicher keine ehrlichen Leute. „The Outfit" schaut im Chicago 1956 hinter das feine Zwirn, das einige berühmte Gangster tragen. Schicht für Schicht enthüllt sich ein immer packenderer, sagenhaft gut gespielter und inszenierter Thriller.

Gelernt habe er in der berühmten Savile Row, der Londoner Straße für Herrenschneider, so erzählt es der sanftmütige Maßschneider Leonard Burling (Mark Rylance) immer wieder. Was ihn in die „Windy City" vertrieben habe, seien nicht die Bomben der Nazi gewesen. Es war Schlimmeres, die Jeans! Nun betreibt der stille Mann sein Handwerk erfolgreich in Chicago. Seine eigene Beschreibung des komplexen Vorgangs der Erstellung eines Anzugs, der vier Stoffe und 238 Schritte erfordert, ist nahezu Poesie. Ebenso die Analyse der Kunden mit viel Menschenkenntnis. Allerdings gibt es im Leonards Geschäft auch die Herren, die wortlos eintreten, direkt den Verkaufsraum mit der charmanten Assistentin Mable (Zoey Deutch) durchqueren und hinten im Atelier Briefumschläge in eine Box werfen. Nur mit den Männern, die abends die Kiste ausleeren, wechselt der Schneider einige oberflächlich freundliche Worte. Es sind die Gehilfen des Gangsters Boyle (Simon Russell Beale), einst Burlings erster Kunde. Der erkannte die perfekte Tarnung, welche solch ein unauffälliger Scheider bietet. Aber Burling lässt immer die anderen reden, niemand weiß, was in seinem Kopf vor sich geht.

Nun gibt es diesen Abend eine Irritation für Boyles Sohn Richie (Dylan O'Brien) und die rechte Hand des Bosses Francis (Johnny Flynn): In einem Umschlag steckt ein Tonband, mit dem der Boyle-Clan abgehört wurde. Noch brisanter, der Inhalt des Bandes würde gleich den Verräter mit ans Messer liefern. Die aufgeregte Aufklärung der beiden Kriminellen in den Straßen von Chicago kommt allerdings nicht weit. Wenig später sind sie wieder im Laden, Richie hat eine Kugel in den Bauch bekommen, Burling soll die Wunde schnell vernähen.

Dieses in aller Ruhe mit feinen Dialogen und genauen Charakterzeichnungen eingeführte Drama ist nur die Grundlage für sich stetig steigernde Spannung. Denn bald wird Richie durch weitere Kugeln sterben, kurz danach taucht sein Vater auf und sucht ihn. Leonard weiß, dass die Leiche in einer Kiste seines Ateliers liegt, zeigt aber unerwartete Coolness in lebensgefährlicher Situation. Dann muss Mable ihr kleines Geheimnis preisgeben und die konkurrierende Gangsterfamilie „La Fontaine" macht mächtig Druck. Auch das FBI hat seine Finger im Spiel...

Über allem droht und lockt die einst von Al Capone ins Leben gerufene Kontrollorganisation der Gangster-Familien: The Outfit! Hinter dem Filmtitel „The Outfit" steckt eine Doppel-, „vielleicht sogar eine Dreifachbedeutung", wie Regisseur und Ko-Autor Graham Moore meint. „Die Outfits, die Leonard herstellt, diese Verbrecherorganisation, die wie ein Phantom im Hintergrund des Films lauert, und das metaphorische Outfit, das wir alle anziehen, um durchs Leben zu gehen."

Moore, der für das Drehbuch zu „The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben" einen Oscar erhielt, wurde von seinem Großvater für die Figur Burlings inspiriert: „Mein liebenswerter, sanfter Großvater kümmerte sich (als Arzt) um einen der Anführer der brutalen Verbrecherfamilie Genovese. Meine Großmutter flehte ihn an, seinen Gangsterpatienten aufzugeben, aber Charlie weigerte sich: Zu mir war er nie etwas anderes als ein Gentleman." Ein weiterer Baustein des ungeheuer spannenden Kammerspiels war die Tatsache, dass das FBI die erste Abhörwanze in seiner Geschichte 1956 in Chicago platziert hatte - in einem Schneidergeschäft.

Reichlich guter Stoff also für einen herausragenden und gutaussehenden Film, der bis zur letzten Minute atemberaubende Wendungen im Ärmel hat. Für das Finish, das „Kingsman" wie kleine Schneiderlein aussehen lässt, sind die Darsteller zuständig. Neben Oscar-Preisträger Mark Rylance („Bridge of Spies – Der Unterhändler", „The Trial of the Chicago 7") glänzt Zoey Deutch („The Disaster Artist") mit einigen Abgründen. Frische Oscars verdienen aber auch für das ungemein raffinierte Buch Graham Moore mit seinem Ko-Autor Jonathan McClain sowie die wunderbare Kamera von Dick Pope bei dieser packenden Geschichte, die sich in ein grandioses persönliches Drama wandelt.